Intervista a Valentina Balma ideatrice di LIT Picoedizioni

Valentina Balma, dopo una formazione scientifica, è un’illustratrice per l’infanzia diplomata alla Scuola internazionale di Comics di Brescia, dove si è diplomata in animazione 2D e 3D, nel 2018 ha deciso di “dare luce” alle antiche storie del suo territorio d’origine, l’alta Valle Staffora, una terra di confine tra Piemonte, Lombardia e Liguria nel cuore delle “quattro province” con forti legami con le valli dell’Oltregiogo e del tortonese, e produrre un progetto che fosse tutto suo.

Sono nati così i “libretti” illustrati che mettono per la prima volta per iscritto, impreziosite dai suoi lavori per illustrazione, le “Favole della Buonanotte” della Valle Staffora, antiche storie, radicate in una tradizione popolare tramandata oralmente che troviamo anche nelle valli delle regioni limitrofe e in altre zone d’Italia e del mondo.

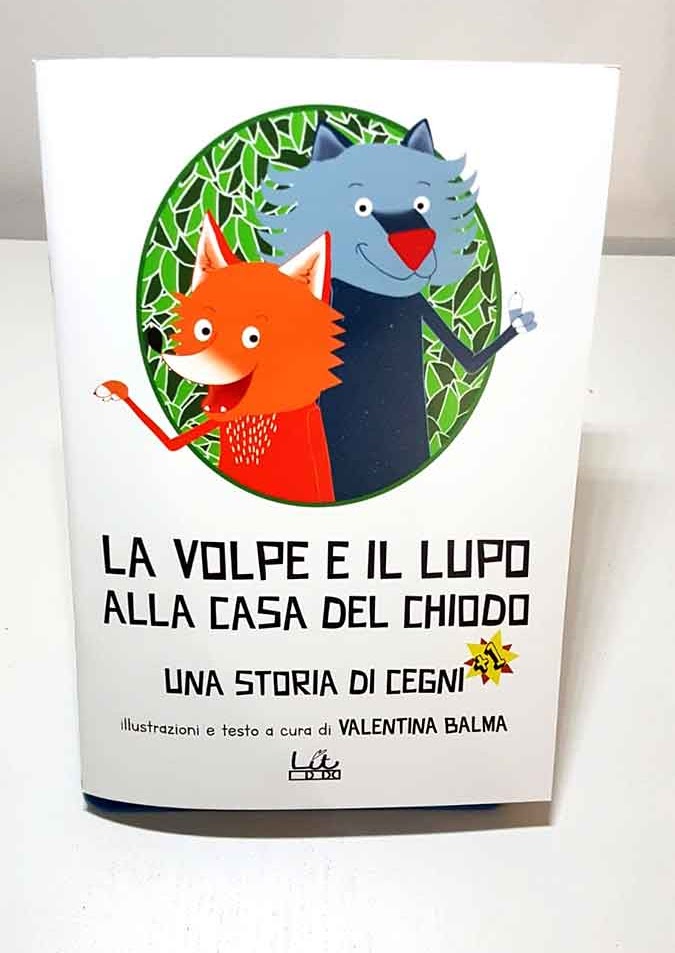

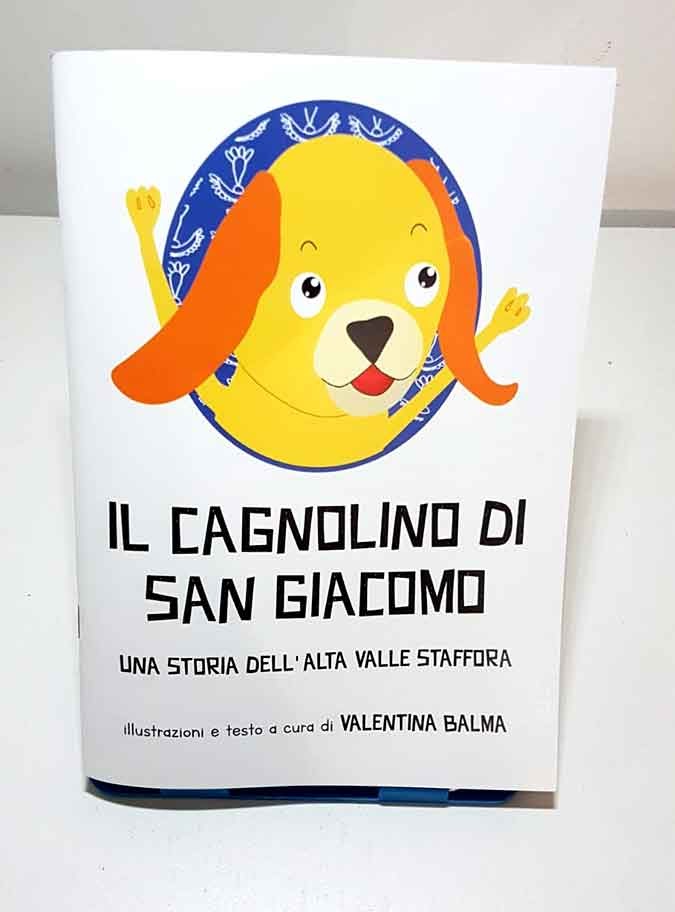

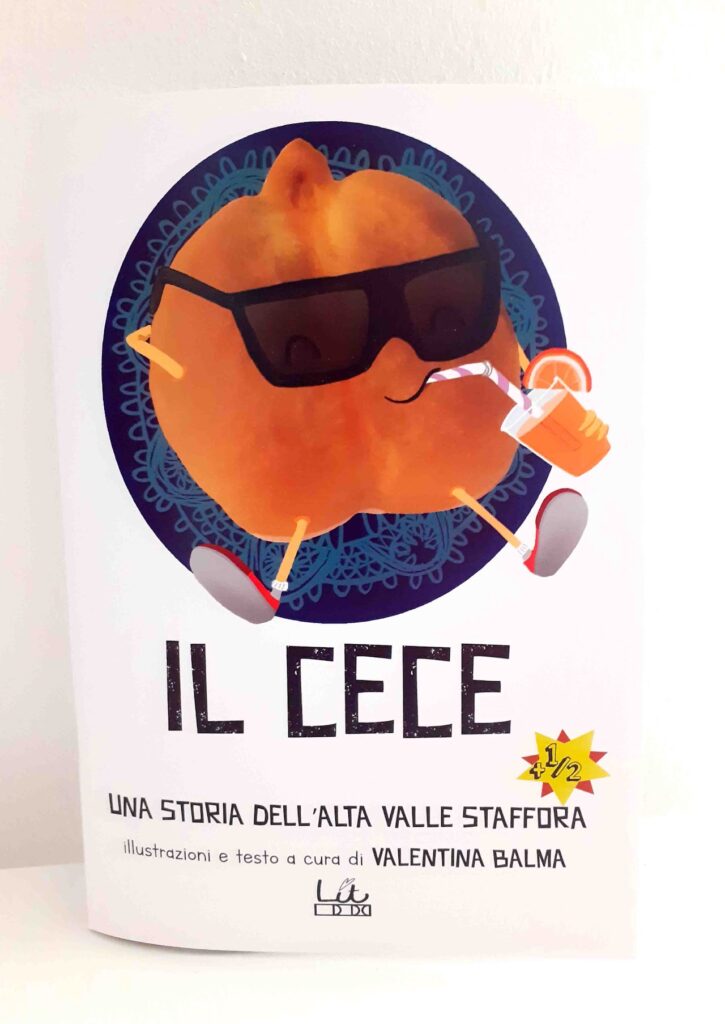

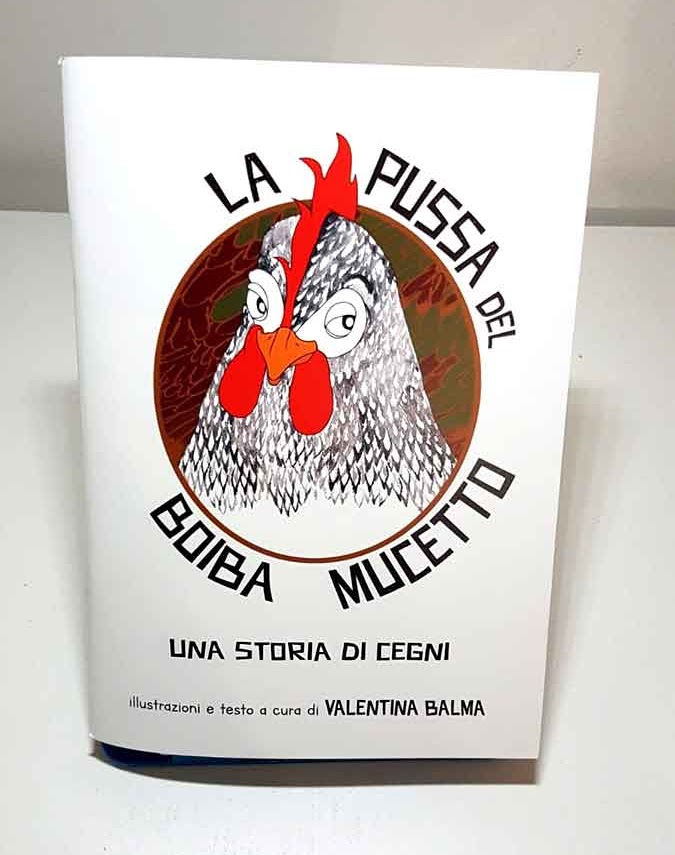

Ed ecco che sono andate in stampa pubblicazioni quali “La Pussa del Boiba Mucetto” “Il cagnolino di San Giacomo” “La Volpe e il lupo alla casa del Chiodo” “Il Cece” “Il cuore” e “I racconti del terrore della Carulon e altri miti e misteri”, mentre nuovi libretti sono in preparazione, per ridare luce al grande patrimonio immateriale della cultura contadina. Il suo è un lavoro davvero unico, nessuno aveva mai pensato di ridare nuova vita a queste storie mettendole su carta, per iscritto, ma anche in forma illustrata.

Per “l’inchiostro fresco” abbiamo incontrato e intervistato Valentina Balma e il suo progetto LIT Picoedizioni in occasione del festival di illustrazione Agricolart che si è svolto sabato 12 e domenica 13 aprile 2025 presso la casa di quartiere di Alessandria.

Che cosa significa “LIT Picoedizioni”?

LIT tradotto dall’inglese vuol dire “illuminato, acceso” e vorrei illuminare tutto quello che rimane nascosto, portare alla luce ricordi e storie dei nostri paesi. LIT mi ricorda la rock band alternativa americana che ha allietato le ore liete della mia, ahimè lontana. ma con l’acronimo LIT ho voluto ricordare la frase “LASCIAMI IL TORSOLO”. Un saggio signore di Cegni, piccolo paese arroccato sull’Appennino Pavese in cui risiedono le mie origini, mi raccontò la storia di quando da bambini si contendevano il torsolo di una mela, questa memoria apparentemente distante nel tempo mi ha toccata al punto di chiamare così il mio progetto perché questo è lo scopo, salvare quello che rischiamo di perdere. Picoedizioni perché la tiratura dei libretti è molto molto molto piccola. Il prefisso “pico” si associa a qualsiasi unità di misura per esprimerla con il fattore 10−12, ovvero un milionesimo di milionesimo. Questo è quello che siamo nel mondo delle edizioni, ma il torsolo lo vogliamo.

La tua è una piccola casa editrice o sono lavori di autoproduzione?

LIT Picoedizioni è il mio “marchio” ma non sono formalmente una casa editrice, i miei libri non li vendo on line, vado in ristampa di volta in volta, non posso muovere volumi tali da gestire una casa editrice, che in Italia ha un regime fiscale molto importante. Resto un’illustratrice e la mia è autoproduzione. All’inizio ho provato a presentare il mio progetto a diverse case editrici di Voghera, Pavia e anche Milano, si, mi dicevano che era un progetto molto carino, ma poco spendibile dal punto di vista editoriale per il suo legame con il territorio.

Come è nata l’idea di questo progetto?

LIT Picoedizioni è un progetto di autoproduzione nato nel 2018, quando mio nipote era piccolo e mi ricordavo di quando mia nonna e le altre signore di Cegni mi raccontavano queste storie, le “favole della buonanotte”. Me le stavo dimenticando, allora ho riunito mia mamma, le mie zie, mia nonna e ho raccolto quasi tutte le storie di Cegni. Da questo lavoro di raccolta ho sviluppato il mio progetto editoriale sulle favole dell’Oltrepò Pavese. Ho iniziato con le storie di Cegni, per poi interessarmi anche a quelle degli altri paesi. Sono storie molto belle, favole con una morale di fondo, che aiutavano i bambini a crescere: c’era il cattivo, il momento in cui bisognava aguzzare l’ingegno, quello in cui chi troppo vuole nulla stringe, Io mi occupo di illustrazione per l’infanzia, ho ripreso queste storie, le ho illustrate e ho italianizzato il testo, perché erano favole che venivano raccontate oralmente e in dialetto, che ho mantenuto in alcune parti, per dare una maggiore caratterizzazione.

Queste storie venivano tramandante solo oralmente o esisteva anche da qualche parte una versione scritta?

Di queste storie non esisteva finora nessuna versione scritta. Gli uomini andavano in pianura per lavoro, partivano dalla montagna e d’estate o d’inverno andavano nelle risaie, o a Milano per lavorare con il carbone, sentivano queste storie spesso basate su storie nazionali o internazionali, e poi le riportavano al paese per renderle appetibili e interessanti per i bambini, creando una tradizione nella tradizione. È stato molto interessante vedere come le strutture di queste storie siano ripetute, alcune le possiamo trovare ne “L’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi o nell’opera di Calvino. È molto bello vedere che il paese ha cambiati luoghi, personaggi e situazioni per adattarle alla realtà del territorio.

Quanti favole hai trasformato in libri illustrati sino ad oggi?

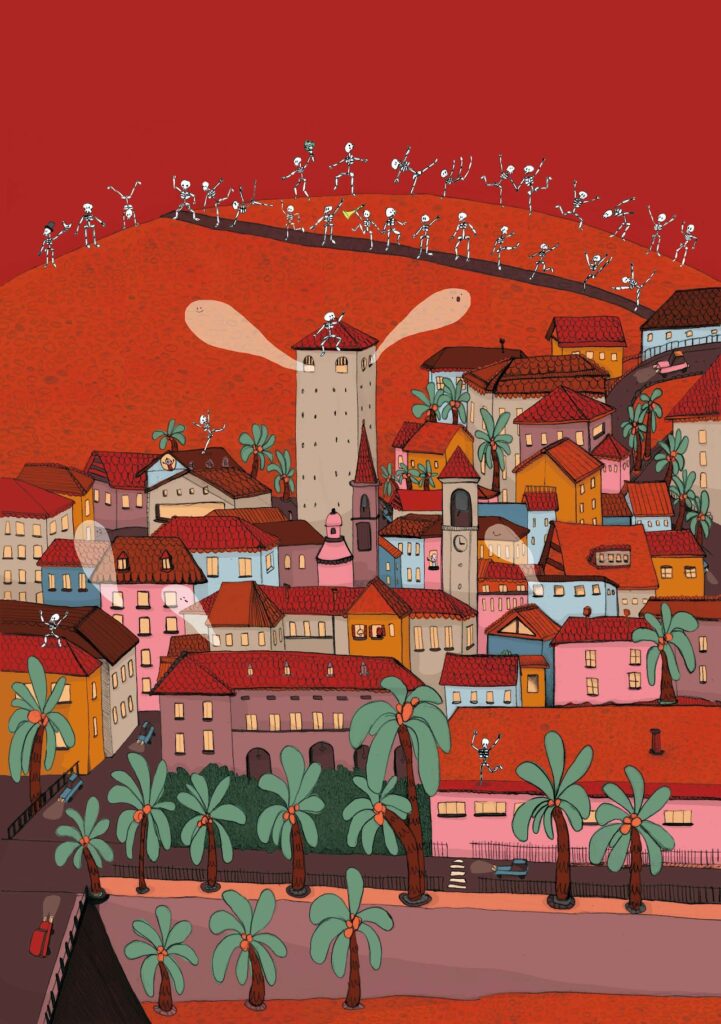

Sino ad ora ho realizzato sei libretti più uno, ho voluto omaggiare “la Carulon” Carolina Boscaglia, che era una mia lontana parente. Era una donna sola a inizio Novecento in un paesino di montagna, con l’orto e le mucche, puoi immaginare che cosa volesse dire. Aveva questo dono della favella e amava “terrorizzare” grandi e soprattutto bambini con le sue storie a sfondo noir, a sfondo dark, storie di streghe e di fantasmi, molto gotiche. Ho voluto rendere omaggio con un libro a Carolina, sempre nell’ottica dei “racconti del territorio”, anche lei in gioventù aveva lavorato a Milano, sentito queste storie e le aveva riportate al paese e “adattate” secondo la sua sensibilità.

Attualmente stai lavorando a qualche nuova uscita?

Prima dell’estate uscirò con due nuovi racconti illustrati, saranno le prime storie non di Cegni, ma dei paesi circostanti. Uno sarà “L’asino di Valformosa” un paese vicino a Brallo di Pergola, e l’altro “Il sacco magico” un racconto delle Valle Staffora senza connotazione di paese. Io sono sempre alla ricerca di nuove storie, vado in giro per i paesi ad intervistare le persone e gli anziani in particolare, per fermare su carta il patrimonio immateriale del nostro territorio. È la nostra cultura, arriviamo da lì alla fine, e queste storie meritano di essere riconosciute e ricordate. Porto queste storie nelle scuole, negli asili, vado a fare letture e workshop con i bambini. Vorrei far capire che cosa significasse questo momento delle “favole della buonanotte” per i bambini degli anni Cinquanta o sessanta in montagna, anche se io non l’ho vissuto direttamente, ma che ho vissuto attraverso i racconti di mia mamma, di mia nonna, delle mie zie. I bambini allora erano braccia che servivano in famiglia, aiutavano a lavorare la terra, portavano le mucche. Alla sera si trovavano al caldo, nelle stalle, a sentire queste storie, che erano un momento di raccoglimento e di crescita. Quello delle “favole della buonanotte” erano l’unico momento nel quale potevano essere davvero bambini, vivere davvero la loro infanzia.

La Valle Staffora è molto vicina al Piemonte e alla Liguria. Queste storie assomigliano a quelle delle valli piemontesi e liguri?

Si, nell’altissima Valle Staffora siamo molto più piemontesi che lombardi, i nostri scambi commerciali sono sempre stati con il Piemonte, in particolare con la vicina Val Curone, e con la Liguria. Anche la nostra cucina assomiglia più a quella del Piemonte che a quella di Milano o Pavia, e il dialetto è un mix di piemontese, ligure e lombardo.

Andrea Macciò